2012年04月30日

季刊『びーぐる』第15号

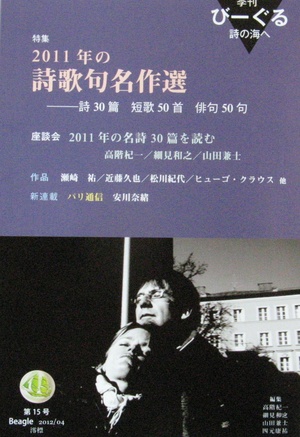

季刊『びーぐる』第15号(2012年4月20日刊)を恵送いただいた。

東京の書店で手に取ったことがあったが、じっくり目を通すのは初めてである。

内容をみて、少し驚いた。この雑誌の4人いる編集同人のうちのふたり、つまり山田兼士さんと細見和之さんが毎号対論している「この詩集を読め」という連載企画で、高啓の『女のいない七月』が取り上げられていたのである。

この対論「この詩集を読め」は3段組みで8ページ近いボリュームがある。毎回、1冊の詩集を取り上げて、ふたりの読みを対論形式でじっくりと述べ合っていく企画のようである。(この対論は、大阪文学学校で受講者を前に2月27日に行われたもの。)

これまで、高啓の作品がこのように丁寧に取り上げて議論されたことはなかったので、率直に言ってとても有難いと思った。

ふたりは、対論の初めの方で、第2詩集『母を消す日』(詩誌の書評やいくつかの賞の選考経過報告のなかで取り上げられたという意味では初めて全国的に世に出た詩集)から、第3詩集の『ザック・デ・ラ・ロッチャは何処へいった?』を経て、第4詩集である『女のいない七月』に至る過程を、各収録作品に目配りしながらよく追ってくれている。

ここでは対論の内容に触れることはしないが、掲載文章には次のような小見出しが付けられている。

「強い言葉を持つ詩人」 「物語と現実世界」 「誠実と不実のあいだ」 「『逆さ蛍』とはなにか」 「山形と秋田のあいだ」 「物語世界と詩世界」 「母性思慕と母親殺し」 「構造と裂け目」 「会いたい詩人」

この小見出しで、どんな対論が行われているか、ある程度想像がつくのではないかと思う。

なお、『びーぐる』については、山田兼士さんのHPをご覧あれ。

http://homepage2.nifty.com/yamadakenji/1beagle.htm

2012年04月18日

代官山行

「ジャクソン・ポロック展」を観た次の日、代官山に出かけた。

代官山にちょっと洒落た「TSUTAYA」の店舗がオープンしたというので、これまでの書店やビデオレンタル店とどう異なるのか見物してみたいと思ったのである。

代官山は数年前にも訪れたことがあった。巷で言われているほど高級住宅街という印象はなかったが、昼下がりのレストランで食事をしていると、じぶんのようなよそ者に混じってこの近辺の住人だと思わせるようなさらりとした佇まいの若い夫婦連れが来ていて、お互いに歓談している様にはそれなりにハイソ(死語か!?)な雰囲気があり、トレンディ・ドラマでも見ている風だった。

地図で見ると「代官山町」は、街区のブロック一つ分くらいの小さな地区である。一般に「代官山」と言われているのは、東急東横線の代官山駅を最寄り駅とする、この代官山町とそれに隣接する猿楽町のことのようである。

六本木や青山のように突っ張っていないし、表参道ほど余所行きでもない。通行人も穏やかな表情をしている。だから、確かにそこいらに金持ちは暮らしていそうだが、普段着でもそれが小奇麗ならゆったりと着いて歩けるような感じの街である。

1枚目の写真は、代官山駅の恵比寿側出口を出たところにあった移動販売車。ここでコーヒーと焼き菓子を買った。焼き菓子はまぁまぁ美味かった。しかし、近くにコーヒーをゆっくり飲む場所はない。強いて探すとすれば、駅の反対側の「代官山アドレス」というマンションと商業施設の再開発施設の敷地内まで歩いて、その一画にある小さな公園スペースに腰を下ろすしかない。これが面倒なので、立ったまま飲んだ。

というのも、訪れたのは日曜日だったが、11時を過ぎても多くの飲食店が開店していないのである。仕方なく、開いている店を探しながらキャッスルストリートという狭い道を下りはじめる。JRの線路に突き当たったところで線路沿いに歩いて八幡通りに出て、その通りを代官山交番の交差点まで、結果的に引き返す格好になる。キャッスルストリートから線路沿いの辺りは雑然とした住宅街という感じだが、途中でどこからともなく沈丁花の香りがしてきた。

結局、八幡通りの煙草屋で“新しくできたツタヤはどこでしょうか?”と訊くことになり、その「DAIKANYAMA T-SITE」という再開発施設の場所にたどり着いた。まったくもって、“おのぼりさん”そのものである。(苦笑)

で、そのツタヤだが、これまで見てきた「TSUTAYA」の店舗とはずいぶん印象が違う。看板も漢字で「蔦屋書店」と書かれている。2枚目の写真だが、このようなガラス張りの2階建の棟が3棟並び、その2階が上空通路で結ばれている。3棟とも1階は書店(一部にステイショナリー販売コーナーやスターバックス・コーヒーが入っている)。2階は各棟で中身が異なり、ビデオレンタル店、カフェ・ラウンジ、グッズ販売店(この部分には入らなかったので印象は薄い)となっている。

建物の間や裏側にはスペースがあって、屋外用のストーブ(あのブリキ製のキノコ型のやつ)の周りに椅子とテーブルが置いてあり、後庭もたむろしたりゆっくり歩いて廻ったりすることができるようになっている。敷地内には別棟のレストランやショップもある。

書店は“やや個性的”といった感じ。(つまり“個性的”とまでは言い切れないビミョーさがある。)

書籍の品揃えの分野が、「料理」とか「時計」とか「車」とか「建築」とか「デザイン」とかに特定されている。(ただし、総合書店のように各分野の網羅はされていない。)それに、書棚が天井近くにまであって、このフロアが本に囲まれた世界だという演出が施してある。

じぶんは、入り口近くにあった料理本のコーナーにいきなり引っかかってしまった。料理する趣味はないし、他の書店なら見向きもしないのだが、この店ではこのように客をフックに引っ掛ける仕掛けがされている。

料理本のコーナーが面白かったので期待して中に進んだのだが、書籍の揃い具合は、しかし、全体としては期待はずれだった。分野ごとのコーナーにも、期待したほどディープな書籍があるわけではない。ここは“探す”書店ではない。“出会い”を演出する書店を狙ったということだろう。

文学関係書のコーナーなどは、狭い入り口から出入りする部屋のなかにあり、その部屋には天井までの本棚が四方の壁全面に設えてある。だが、本揃えは中途半端で、書店員の個性が出ているかのようで出ていないという印象だった。

コーナーごとに担当者がいて品揃えを任されている様子が窺われたが、ひょっとしたらチーフマネジャーみたいな総括者が口を出して、個性を中途半端なものにしているのかもしれない・・・などと勝手な想像をした。なお、詩書のコーナーはひどい。田舎町の書店にも及ばない品揃えである。

中央の棟の2階は、1階中央の階段を上っていくと、その周囲、つまり全フロアが一面のカフェになっている。四方の壁面はやはり棚になっており、車や建築やデザインなどの古いグラビア雑誌のバックナンバーが揃えられている。広々としたソファ席が置かれ、席と席の間も広く取られていて、東京のカフェらしくない空間の豊かさがあり、ちょっと高級なホテルのラウンジという感じである。

日曜の午後、ソファの席はほとんど埋まっており、カウンター席で読書をしている客やタブレット型パソコンを操作している客もいる。メニューはよく見なかったが、グラスビールが1杯900円くらいだったろうか。ちゃらちゃらした感じの客はあまりいないから、2,000円もあれば誰でも優雅な時間を過ごすことが出来るというわけである。

別の棟の2階は、貸しビデオ屋の「TSUTAYA」そのものなのだが、混み合っている書店とは対照的に客はまばら。DVDなどを1作品340円(だったと思う)で貸し出し、返却は専用のパックに入れてポストに放り込めばいいようになっている。送料はレンタル料に含まれているというわけだから、「電車社会」の東京では安上がりで便利だと思う。しかし、このレンタル部門には客の姿がずいぶん少ないので、これで採算が合うのか疑問に思った。

いい意味でいちばん驚いたのは、1階の書店の一角にスターバックスがあって、客がコーヒーを読みながら書棚の本を立ち読みならぬ“座り読み”できるようにしている点である。読んでいる客に確かめた訳ではないが、見たところではまだ購入していない本を読んでいるようなのだ。もし、それが可能なら、この店は太っ腹である。・・・さすが東京、それもさすがに代官山(!)である。坪単価がずいぶんと高いだろうに、2階のカフェの雰囲気と合わせて、こういう“書店文化”を演出する店が存在することが、この国の文化レベルの水準を担うという側面は確かにあるだろう。

薄利なうえ、万引きで深刻な打撃を受けるという書店経営が、こんな空間の大盤振る舞いで成り立つならそれだけで嬉しいことであるし、この書店を成り立たせる客たちも評価されなければならない。(もっとも、万引き防止用の電子タグが、この店の書籍にはかなりマメに貼付されているのではあるが。)

そう思いながら店を見回すと、しかし、ふと異なった想いにもとらわれた。

・・・ちょっと待てよ。もしこれが赤字覚悟で経営されているなら、その意味は逆転するだろう。つまり、もし、全国で「TSUTAYA」を展開し、そこで大量の非正規労働者を低賃金で使用して利益を出しているこのグループの経営主体が、イメージアップのためのデモ店舗として赤字を補填しながらこの店舗を維持しているのだとしたら、である。

もしそうだとするなら、この施設は“代官山に咲いた沈丁花”ならぬ“猿楽町の仇花”であるだろう。東京が全国の「地方」を搾取し、“上流”を気取っているという醜悪な姿である。そうでないことを祈りつつ、このサイトを後にしたという次第である。(とっぴんぱらりのぷ。)

2012年04月03日

ジャクソン・ポロック展

国立近代美術館で「ジャクソン・ポロック展」(2012年2月10日~5月6日)を観た。

この展覧会は、ジャクソン・ポロック(1912~1956)の生誕100年を記念した回顧展である。

展示作品全体を製作された時期で4つの章に分け、それぞれの時期についてのポロックの生活史に関する資料や解説が添えてある。そのために、どうしても作家の人生の軌跡と作風の移り変わりを重ね合せて観てしまうことになる。

その軌跡とは、カリフォルニア州など各地を転々とした流れ者のポロック家に育ったジャクソンが、兄とともにニューヨークに出て苦労しながら絵画の研鑽を積み、精神の荒れからアルコール中毒になりつつも、妻リー・クラズナーの献身に支えられて表現を磨き、「1943年、著名なコレクターのヘギー・グッゲンハイムに見出され、一夜にしてヒーローに」(本展覧会のチラシから)なる。だが、その成功のピークで再びアルコールに溺れ、表現にも行き詰まり、さらには他の女に手を出してついには苦労をともにしてきた妻にも去られ、酔っ払い運転で自死するように事故死したという生活史である。

1 「第Ⅰ章 1930-1941年 初期 自己を探し求めて」

1930年から33年ころの自画像(本展覧会の作品番号1)は暗く荒れており、同時期に書かれた「Woman」(作品番号2)では、母親と思われる太った女が醜悪な姿で大股を開いていて、作者のアイデンティティの不安定さを伝えてくる。

如何にも安易な言い方で言ってしまうことになるが、思春期から青年期におけるジャクソンの印象は“無意識が荒れている”というようなものだ。

この荒れた無意識を濃密な色の絵の具で充填したかのような作品群が、この章に展示されている。ネイティブ・アメリカンの表現やリージョニズムの価値観、そしてピカソのキュビズムに影響を受けた作品群は、ごそごそと蠢きはじめた表現エネルギーの揺籃といった印象である。(作品番号14「無題 多角形のある頭部」、作品番号15「誕生」ほか)

1939年から42年ころのスケッチ群(作品番号17、18、19)は、ユング派精神分析医の治療として描かれたと解説にあったが、その中の一つに男女が立ったまま性交しているような絵がある。描画の線が混乱していてうまく判別できないが、この絵から受ける印象も、ずいぶんと錯乱した精神の持ち主だなぁというものである。

2 「第2章 1942-1946年 形成期 モダンアートへの参入」

“無意識の荒れ”とその表現エネルギーの奔流は、ジャクソン・ポロックを当然のように抽象絵画に向かわせる。ネイティブ・アメリカンの色使いと砂絵的手法でシュールレアリズムのオートマティズムを意識した作品「ポーリングのある構成Ⅱ」(1943年、作品番号21)やミロの影響を受けていると言われる「ブルー-白鯨」(1943年、作品番号22)、

オートマティズム・ドローイングの「トーテム・レッスン」(1945年、作品番号34)などが印象的だった。この時期の作品群は、ネイティブ・アメリカンの手法に被せて時代の流行の表現形式を試行してみたものという印象をぬぐえないが、それでもたしかにポロックのオリジナリティは感じられる。

ところで、ポロックは抽象絵画としてやるべきことはすべてピカソにやられてしまったと話していたとのことである。

彼はピカソがやらなかった表現行為を模索したのだろう。ピカソのキュビズムにはない動的な時間と労働の感覚をマチエールとして定着すること、それがやがてオールオーバーのポーリング(pouring)として結実する芸術体験だったということなのかもしれない。

3 「第3章 1947-1950年 成熟期 革新の時」

この章で最初に展示されている「ナンバー11、1949」(作品番号38)を眼にしたときの印象は、初期のシュールな物語的作品と本質的に変わっていないじゃないか、というものだった。

しかし、「無題」(作品番号39)、「ナンバー17、1950 花火」(作品番号40)、「ナンバー25、1950」(作品番号40)などのポーリング作品を観ていくと、非常に緻密な造形がなされていることに眼を見開かされる。

作者が言うとおり、たしかにこれらは偶然が齎した造形ではない。

その感懐は、代表作といわれる「インディアンレッドの地の壁画」(1950年、作品番号42)の前に立つとき、はっきりと衝撃感というべきものに変わる。この作品には、やはり少しだけ圧倒される。

美術素人のじぶんも、以前どこかでポロック(あるいはポロック風)のポーリング作品を観たことがあった。しかし、いままでの印象はたんなる抽象表現絵画の一作品というもので、はっきり言えば、作者の自己満足的パフォーマンスの成果物か?といったものだった。だからこの回顧展にもたいして期待をもってはいなかったのだが、その予想はこの作品によって、幸いにも大いに覆された。

美術作品とは、やはり現物を実際に観なければならない分からないものである。(苦笑)

「インディアンレッドの地の壁画」は、幾重にも塗り重ねられたポーリングの層で構成されている。ポーリングとは、キャンバスを床において、上から絵の具を注ぐ(あるいは浴びせる)手法である。オールオーバーとは、キャンバスが中心的なイメージとその背景の地によって構成されるのではなく、中心的な、あるいは具象的なイメージをもたない<全面的>なデザインによって構成されている状態を指している。

この重層性にポロックの無意識の質感や厚みが現れていると見ることもできるし、ポロックが錯綜して収拾がつかない自身の無意識を内部から引き剥がして、それを自身の意志の力でキャンバスに擦り付けているありさまだと看做すこともできる。

偶然と必然的な意志が合体した形象に僥倖が宿っている。しかし、このことこそが、おそらくはポロックに「アメリカン・ドリーム」を実現させたと同時に、彼を破滅させる要因になったのだと思われてくる。

この展覧会の会場では、ハンス・ネイムスという映像作家が製作したポロックの創作の様子を撮影した記録映画が上映されており、またポロックのアトリエ等を撮った多くのスチール写真も展示されている。

ここに登場するポロックは、痩せ型で影の薄い、つまりは自分に自信のなさそうな風貌のオッサンである。それが驚くほどエネルギッシュな作品制作を展開している。その制作は、偶然と戦いながら偶然を必然(=意志)へとねじ込める力技の営為なのだ。少しでも緊張が途切れなら、作品内部の時間は容赦なく“偶然”へと転落する。

じぶんがこのようなポーリングの制作を行うことを想像するならば、不如意の作品が出来上がってしまったときの無力感と心身へのダメージは相当に大きいに違いない。これは神経と精神エネルギーをすり減らすような行為なのだ。

ポロックが、オールオーバーのポーリングという手法が孕むこの致命的な危険性を避けようとして選択した方途は二つだった。ひとつは、“偶然”を回避するために、偶然の上に意図を重ねることだ。この方向への模索は、銀色の絵の具でオールオーバーのポーリングのあちこちを部分的に塗りこめた「ナンバー9、1950」(作品番号44)や、オールオーバーのポーリングの中心部を人型(?)に切り抜いたかのような「カットアウト」(作品番号45番)に現れている。

もうひとつは、次の第4章で展示されている「ブラック・ポーリング」という手法への転換である。

3 「第4章 1951-1956年 後期・晩期 苦悩のなかで」

「ブラック・ポーリング」とは、いわば黒色の一筆書きのような抽象画である。作品によっては、これに「ステイニング」という手法で墨絵のような染み・滲みを用いた作品もある。

書道作品や墨絵を見慣れたわれわれには、身近にも思えるし、それゆえ安易な手法にも見える。

重要なのは、ここで「オールオーバー」という手法が持っていた画面の全体性つまり非中心性が失われ、それに変わって筆の動きの姿、つまり画像の意味するものは抽象的だが、視覚対象としては中心的な形象が提示されていることだ。

「ナンバー11 1951」(作品番号44)、「無題」(作品番号55)などが印象的である。

自身のオールオーバーのポーリングという方法論を持ち切れなくなったとき、ポロックは上記の二つの方途を、そのどちらでもいいからもっと突き詰めていくべきだったのだ。だが、実際に彼が辿ったのは、再びアルコールに手を出してこの緊張感から刹那の逃避を図る途だった。上記のハンス・ネイムスの記録映画がクランクアップした日から、ポロックは再び酒に手をつけたと言われている。たしかにアル中では、まともなオールオーバーのポーリング作品をものすることはできそうにない。

それに、ポロック全盛期のオールオーバーのポーリング作品があまりにも注目されたために、転換後の手法の作品は低い評価しか得られなかったようだ。

ブラック・ポーリングは、一つの作品にかかる手間が少なくなる分だけ、様々な色彩を用いたオールオーバーのポーリング作品よりもむしろ“偶然”の要素が大きくみえてしまう。作者の意図は、一つの作品の構成というより、数多く構成された(であろう)前作品ないし原作品から、完成品として提出する作品を“選択する”という行為として現れることになるだろう。

このことは、いわば制作のパフォーマンスの“一回性”に作品の出来を賭けているようで、じつは一回性を殺すようにはたらく。このことがポロックの精神の更なる荒廃を帰結したのだと思える。晩年のポロックは、表現することの快楽を見出し得ない袋小路に立ち至っていたようにも思われる。

「アメリカン・ドリーム」を実現した才能は、しばしば家族関係からくるトラウマか貧困からくるトラウマを抱えている。これはハリウッド映画のストーリーの約束事みたいに見えるが、ジャクソン・ポロック展を見ていると、この作家の実際にもそういうことがあったのだろうと思わせられる。

衝撃的で濃密な存在感のある作品群と、その作者の生活史の荒れてよじれた気弱さ。そんな対照的なイメージが、この作品展を複雑で魅力あるものにしている。

さて、勝手な想像で書いてきてしまったが、ポロック展については、その開催に先立って「芸術新潮」(2012年3月号)が多くのページを割いて特集を組んでおり、多数の作品の写真とポロックの生活史を含めた解説(愛知県芸術館学芸員の大島徹也氏による)を読むことが出来る。

じぶんはこれを書店で立ち読みした。よっぽど購入しようと思ったが、はっきり言って“書きすぎ”の感が否めず、さっと眼を通しただけで止めた。これは展覧会を見る前に買うべきものではない。 (了)