2011年08月14日

「ぴあ」の終わり <東京>の終わり

遅ればせながら、やはり「ぴあ」終刊について書き記しておきたいと思った。

この雑誌には、多くの人がそうであるように、特別な想いがあったからである。

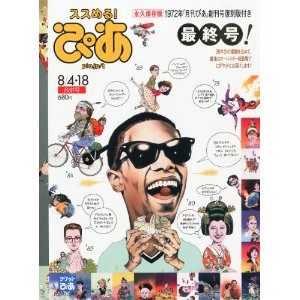

7月に上京した折、新宿東口の紀伊国屋書店でその終刊号(8月4・18日合併号)を購入した。

若い頃、この雑誌にはほんとうに世話になったのだが、購入するのは久しぶりだった。

終刊号の内容に僅かばかりの期待を持って紙面を追ったが、準備の時間が足りなかったのか、その内容はつまらなかった。 表紙イラストの履歴の紹介に多くのページが費やされ、さらには編集部にこれまでどんなタレントが顔を出したかなどという内向きの話題に紙面を割いている。この雑誌の歴史的・文化的意義に関するまともな言及どころか、これまでの記録さえもろくに掲載されていない。これでは消えて当然だろう。

たぶん、今の編集者たちはこの雑誌のとんでもない存在意義をよく認識していなかったのだろう。今後、過去の関係者も含めて、誰かに腰をすえた本格的なレトロスペクティブを試みてもらわなければならない。

この雑誌の意義はどこにあったか、それを簡潔に指摘しているのがこの号に掲載された鴻上尚史の「『ぴあ』という奇跡」(同号116頁)という短文である。

「『ぴあ』が実現したことは、すべてを等価にすることでした。」「有名劇団から先月旗揚げしたばかりの学生劇団まで、全ての公演が有名無名関係なく、1日から月末まで、ずらりと並んでいました。観客動員や広告代金によってスペースの大きさが変わることはありませんでした。」「1ヶ月という時間の中で、あの当時、僕たちは何度も映画や演劇のページを読み返しました。そして、『ぴあ』がなければ出会わなかった作品、興味を持たなかった作品、そもそも知りえなかった作品と、沢山アクセスできたのです。」「『ぴあ』が風穴を開け、流動化させ、視野を広げた文化と人間関係は、また、深く個別に分断化していくのかと、少し、淋しく思っているのです。」

「有名劇団から先月旗揚げしたばかりの学生劇団まで、全ての公演が有名無名関係なく、1日から月末まで、ずらりと並んで」いるある時期の「ぴあ」を読み進んで、じぶんもたしかに興奮したものだった。すべての情報は紙面上で“等価”なものとして扱われており、それらの公演のどれにアクセスするかは、すべてじぶんの探索心にのみ懸かっていたからである。

「夢の遊眠社」も「第三えろちか」も「木馬館」(浅草)も早稲田大学の学生劇団も、「ぴあ」に掲載された“すべて等価”な活字情報と出会うことで知った。

そういえば、これらの現代演劇や大衆演劇の情報と並んで、各地を巡業する昭和のサーカスや当時はまだまだその筋の好事家の秘め事だったエスえむショーの情報も掲載されていた。

また、たとえば自分は、演劇の公演や文学・思想関係の講演会を探すために「ぴあ」を購入したのだったが、その雑誌に載っている別ジャンルの、たとえば美術展や映画の自主上映等の情報にも目を通すようになって、同時代の文化や表現行為の動きを総体的な<文化的情況>と認識したり、あるいは個々の表現の営為を「マスイメージ」の多様な表出形態として受け取るというような受容の仕方をしていったようにも思える。

その等価な活字情報に開示されるところの、文化のアナーキーな多様さと奥深さ、そしてその膨大な活字情報のなかに散らばる想像力の空隙(=可能性)こそが、じぶんにとっての<東京>だった。その<東京>における文化的体験は、じぶんの想像力をひどく刺激し、じぶんと情況との関係幻想を膨らませた。じぶんが辛うじて20代を生き抜くことができたのは、この文化的体験と自己の想像力に対する(今からみれば勘違いの)幻想のおかげであり、さらにこの50代まで生きて来れたのは、ある面ではたぶん30代前半くらいまで抱いていたこの文化的・情況的な<東京>との関係幻想の余韻のおかげではないかとさえ思う。

鴻上が言うように、一時期の「ぴあ」が、文化情報に優劣をつけずそれら全てを等価なものとして掲載してきたこと。そして、その情報の単純な羅列が、読者に視野と関係性を拡げさせる契機となっていたこと。この二つの点は、少なからぬ者が指摘する点であろう。

しかし、じぶんの記憶では「その一時期」というのは、1972年の創刊から、たぶん1980年代の半ばくらいまでだろうと思う。

「ぴあ」が掲載情報にかんするチケット販売(「チケットぴあ」開始は1984年)に乗り出した頃から、この等価性は失われ、それととともに掲載情報の魅力は激減していった。

このことは、過去の「ぴあ」に当たった上で言っているのではなく、ただじぶんのあやふやな記憶にのみ拠っていることを断ったうえで述べるのだが、具体的にいえば「チケットぴあ」で扱う公演の割合の増加に反比例して、チケット販売の対象とならない例えば文学や思想関係の講演会などの情報が掲載されなくなっていった。

じぶんの記憶では、1980年代の半ばまでは、「ぴあ」に掲載された催しにアクセスしたのは、すべてそこに記載されている主催者の電話番号に問合せるという方法によってだった。当時はすでにメジャーだった唐十郎の「状況劇場」の公演も、吉本隆明や埴谷雄高の講演会も、すべてそうだった。

「ぴあ」最終号には、鴻上尚史と並んで野田秀樹が「大往生だね、『ぴあ』」という文を寄せている。

野田は、「『ぴあ』によって権威のある批評家や新聞だけが『何がいい文化なのか』を決めるのではなくて、『文化の情報』を与えるので、そこから自分の目で見て耳で聞いて自分で判断してくれ、という時代がやってきた」が、それがポップカルチャーに「常に『消費される』という宿命」を与えたという。

そして、「次第に主客転倒し、良いものが新しく見つかったので情報になるのではなく、新しければ良いものだということになり情報として流される。そして古くなると捨てられる、という大文化消費時代へと移行していったように思う」と述べている。

野田は、この文を、「ぴあ」が「この異常な『文化を食いつぶす時代』」をよく生き延びたと褒め、「『情報を売る』ということを始めた雑誌の宿命だったのかもしれない」と結んでいる。

じぶんはここに“このように自分を自分で食いつぶして休刊することが”「ぴあ」の宿命だったのだと、野田が「ぴあ」編集部に気を使ったがゆえに(?)記載していない言葉を付け加えておきたい。

さて、この書き込みのタイトルにあるように、じぶんにとっては、ある時期の「ぴあ」こそが<東京>そのものだった。だから、じぶんのなかの<東京>は25年ほども前に終わっていた。

「ぴあ」の終刊に、じぶんの関係幻想としての<東京>が完全に失われ、もはや二度と戻ってこないものであることを改めて思い知らされた。

この文の結語で野田秀樹が言うように、やはり、“さよならだけが人生だ”なのである。 あっは。

(注)このブログのシステムでは、書き込みの中の言葉遣いにかなり制限がかけられています。

えろとかえすえむなど管理者が認めない言葉が含まれているとサーバー登録を拒否されるので、書き換えをしています。 登録を拒否された際に、どの言葉が引っかかるのか、どのような言葉なら赦されるのか示されないため書き換えに難渋しています。悪しからずご了承ください。(高啓)